وقفة مع الفكر الغربي الحديث

الفكر الغربي فِكْر إنساني، خرج من العقل الإنساني بإملاء من نظرات إنسانيَّة في واقعٍ إنساني، وفي ظلِّ مؤثِّرَات بيئيَّة إنسانيَّة، فهو -لهذا- ليس فكرًا ملائكيًّا، ولا شيطانيًّا؛ فالغرب ليس هذا أو ذاك.

وكما نجد في الغرب فكرًا محافظًا نجد في المقابل فكرًا منفتحًا، وفي مقابل المذاهب الكلاسيكيَّة التقليديَّة نجد المذاهب الرومانسيَّة، ويكاد يكون لكلِّ مذهبٍ نشأ في الغرب نقيضٌ في مذهبٍ آخر نشأ في عصره أو في عصرٍ تالٍ له، والقارئ في تاريخ الفلسفة الغربيَّة يلمس هذا بوضوحٍ شديد، إلى الحدِّ الذي حلا لبعض راصدي هذا التاريخ أن يُدرجوه في شكل مقارنات.

وفي سياق الحديث عن التعايش الإنساني، والمشترك بين الشعوب، سنجد في الغرب فكرًا إنسانيًّا رحبًا فسيحًا يقبل بالآخر، ويُطَالِب بالتعايش معه، وينظر إليه بعين الإنسانيَّة الواسعة، كما سنجد -أيضًا- فكرًا تصادميًّا عنيفًا، يرى في ذاته الشخصيَّة البشريَّة المثاليَّة، وفي حضارته الحضارة الوحيدة الأرقى والأفضل؛ ومن ثَمَّ يتوصَّل -في نهاية الأمر- إلى أن يُبَرِّرَ تصادمه مع الآخرين، فيلتمس لرغبته هذه ثوبًا شرعيًّا، يجعل الصدام من طبيعة البشر، أو من طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب، أو من ضرورات التعامل بين المتقدِّم والمتخلِّف.

عقلاء الفكر الغربي والمشترك الإنساني

يمتاز الفكر الإنساني بأنَّه كيانٌ متطوِّرٌ تبعًا لاختلافات الزمان والمكان والجنس، وإنَّ أكبر دليلٍ يُؤَكِّد على هذه الوجهة هو التاريخ؛ فالتاريخ بوتقةٌ كبيرةٌ تحوي في طيَّاتها أوضاع الإنسان الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والفكريَّة.

وإنَّنا لو أردنا أن نستقصي المشتركات الإنسانيَّة في الفكر الأوربي المعاصر دون ربط هذا الفكر بجذوره وأصوله- لأحدثنا قطيعةً من شأنها أن تُغَيِّب عنَّا بعض الحقائق المهمَّة؛ تلك التي تُغَيِّب بدورها الصورة العامَّة للمشترك الإنساني في الفكر الأوربِّي المعاصر.

إنَّ تاريخ الفكر -أيًّا كان هذا الفكر- هو قصَّة الدورة الحضاريَّة من نشوءٍ وارتقاء وتدهور وسقوط، وبالأحرى ضياع وغفوة، فاستيقاظ فتثاؤب فتململ، فنهوض فتوثُّب، فانعطاف نحو اتجاهٍ جديد، فانطلاق في مسارب جديدة، والاندماج والذوبان في مجرى يشقُّه سيلٌ أشدُّ قوَّة، وأغزر دفقًا، أَلَا وهو مجرى حضارة الإنسان على ظهر هذا الكوكب[1].

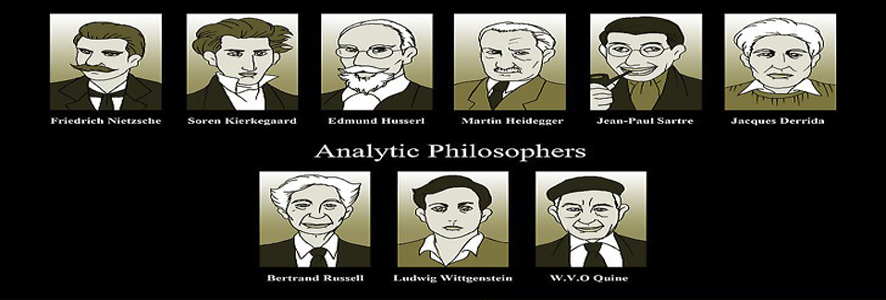

وتاريخ الفكر الأوربي -وَفق التصوُّر التشريحي لتاريخ الفكر العالمي- هو أحد الروافد الأساسيَّة المكوِّنة للفكر العالمي، وإنَّه بتنوُّعاته وجذوره وفلسفاته المتنوِّعة، وبفلاسفته الذين لا نكاد نحصيهم عددًا قد اتَّفقوا -كلٌّ حسب تصوُّره ومعتقده– بضرورة التوجُّه ناحية الإنسان لاستكشافه، وإبراز الخصائص العامَّة والخاصَّة له منذ أواخر القرن الخامس عشر، بعدما كان هدف الفلسفة الأوربيَّة والفكر الغربي محصورًا في الدراسات اللاهوتيَّة، التي كانت بعيدةً كلَّ البُعد عن الإنسان والكون والخالق.

ولقد كان النزوع إلى الإنسان والإنسانيَّة وقضيَّة المشترك في الفكر الأوربِّي ناتجًا من عدَّة عوامل تاريخيَّة وثقافيَّة واقتصاديَّة؛ تمثَّلت هذه العوامل في الحروب الصليبيَّة، تلك التي كانت بمثابة الصدمة الحضاريَّة لكافَّة الأوربيِّين، فضلًا عن نموِّ المدن وبروز الدول الغربيَّة البيروقراطيَّة الأولى؛ ففي هذا القرن تألَّقَ الفنُّ الرومانيُّ، وبدأ الفنُّ الغوطي، وبرزت الآداب العامَّة، وتجدَّدت الكلاسيكيَّات اللاتينيَّة والشعر اللاتيني، والقانون الروماني، واكتُشِفَت العلوم اليونانيَّة والفلسفيَّة وإغناء العرب لها، كما ظهرت الجامعات الأوربيَّة الأولى؛ ومن ثَمَّ ترك القرن الثاني عشر أثرَه على التربية والأنظمة التشريعيَّة الأوربيَّة، والمعمار والنحت، والدراما الدينيَّة والشعر اللاتيني والعامي[2].

ولذلك عَرَفت أوربَّا ثلاث نهضات في تاريخها الوسيط -ونقصد النهضة الفكريَّة التي تلتها نهضةٌ عمليَّةٌ في مجال التمدُّن والتقدُّم الصناعي- فالنهضة الأولى: كانت في القرنين الثامن والتاسع الميلاديَّين واهتمَّت -في فرنسا خاصة- بتحسين أوضاع الكتابة والخطِّ والتعليم، والثانية: نهضة القرن الثاني عشر والثالث عشر الناتجة عن التأثير الحضاري الإسلامي، وظهور فلاسفة أوربيِّين تَبَنَّوْا فكر ابن رشد ونُسبوا إليه، والثالثة: النهضة الأوربيَّة في القرن الخامس عشر والسادس عشر وما تلاه، وسوف نقف معها بالتفصيل بعد قليل؛ إذ هي لُبُّ نقاشنا هنا.

ولكن يأتي مفهوم المصلحة المشتركة كمنطلق مهمِّ وأساسي في التقاء الشعوب وتقاربها وتعارفها، فقد تتمثَّل المصلحة المشتركة في التبادل التجاري، أو التعاون السياسي، أو في سَنِّ قوانين دُوَلِيَّة تُتيح الالتقاء وتُمَهِّد له، أو حتى في الجوانب الفكريَّة والثقافيَّة.. ولقد رأى كثيرٌ من مُفَكِّرِي أوربَّا أنَّ التعارف إنَّما يكون وَفقًا للمصلحة المشتركة.

وقد قسَّم فرانسيس بيكون (ت 1626م) الناس إلى أقسام ثلاثة؛ ليكون أفضلهم -مِنْ وجهة نظره- مَنْ يسعى لسيادة العالم، دون تقطيع للأواصر الإنسانيَّة، بمعنى مَنْ يستطع أن يُكَوِّن مصالح مشتركة مع الآخر، قال: "إنَّ هناك ثلاثة أنواع من البشر: الأوَّل: أولئك الذين يطمعون في بسط نفوذهم وسلطانهم على بلادهم، وهم نوعٌ سافلٌ ومنحط. والثاني: أولئك الذين يسعون في بسط سلطان بلادهم وسيادتها على شعوبٍ أخرى، وهؤلاء أكثر كرامةً حتمًا من النوع الأوَّل؛ ولكنَّهم ليسوا أقلَّ شرهًا ونهمًا. ولكن لو حاول إنسانٌ إقامة وتوسيع سيادة الجنس البشري نفسه على الكون، فإنَّ طُموحه -بلا شكٍّ- أعظم نفعًا، وأكثر نبلًا من النوعين الآخرين، لقد فرَّقت هذه المطامح -المكافحة من أجل السيطرة على روحه- مصيره إلى قطع، وحطَّمته إلى شظايا"[3].

وتحدَّث المفكر الإنجليزي توماس هوبز (ت 1679م) عن المصلحة المشتركة المترتِّبَة على اتفاق الناس لإقامة حكومات مركزيَّة؛ فهو يتناولُ المصلحة المشتركة داخل المجتمع الواحد؛ إذ يرى أنَّ الناس يكونون في حالتهم الطبيعيَّة متساوين، ويسعى كلٌّ منهم إلى المحافظة على ذاته على حساب الآخرين؛ بحيث تقوم بينهم حالة حربٍ للكلِّ ضدَّ الكل؛ ولكي يتخلَّص الناس من هذا الكابوس المزعج، يتجمَّعون سويًّا ويُفَوِّضُون قدراتهم الخاصَّة لسلطةٍ مركزيَّة[4]، وهو يُصَرِّح أنَّ هذا الاتفاق الذي يَصِلُون إليه في نهاية المطاف إنَّما بُني على المصلحة المشتركة، ويُؤَكِّد ذلك بقوله: "لمـَّا كان الناس عقلاء ومَيَّالين إلى التنافس فإنَّهم يَصِلُون إلى اتفاقٍ أو ميثاقٍ من صُنعهم، يَتَّفِقُون فيه على الخضوع لسلطةٍ مُعَيَّنةٍ من اختيارهم، وبمجرَّد قيام مثل هذا النظام، لا يكون لأحد الحقُّ في التمرُّد، ما دام المحكومون لا الحاكمون هم الملزمون بالاتفاق، ولا يحقُّ للناس أن يَفْسَخُوا الاتفاق، إلَّا إذا عجز الحاكم عن توفير الحماية، التي اختير أصلًا من أجلها، ويُسَمَّى المجتمع الذي يرتكز على عقدٍ من هذا النوع باسم الدولة القائمة على المصلحة المشتركة"[5].

ووجهة النظر هذه يُؤَكِّدها الفيلسوف الإنجليزي الشهير جون لوك (ت 1704م) من خلال تفسيره لتطوُّر المجتمع الأوَّل، والحكومة المدنيَّة الأولى؛ بقوله: "في البدء كان جميع البشر أحرارًا ومتساوين، ويعيشون (حال الطبيعة) دون حكومةٍ مدنيَّة... وإنَّ (حال الطبيعة) تلك لم تكن حالًا من حربٍ مستمرَّة؛ فلدى البشر من العقل الطبيعي ما يكفي ليُرشدهم إلى عدم ضرار بعضهم البعض، وذلك سواءٌ بالحياة والصحَّة والحريَّة أو الممتلكات؛ فهناك قانونٌ طبيعيٌّ أخلاقيٌّ، وهو قانون سهلٌ وواضحٌ لكلِّ إنسانٍ يتمتَّع بقواه العقليَّة، وإنَّ للناس طبيعة -في الحال المفترضة للطبيعة- في حياتهم وحريَّاتهم وممتلكاتهم، وقد وجد الناسُ حياتهم محتملة؛ لكنَّها لم تكن ملائمة أو مريحة بالنسبة إليهم، وكان افتقارهم إلى حَكَمٍ مَقبولٍ لدى الجميع يحكم في القضايا المتعلِّقة بالممتلكات الخاصَّة قد جعل تمتُّعهم بالملكيَّة غير آمنٍ تمامًا، ومحاطًا دائمًا بالأخطار... ولكن لمـَّا كان الناس غير ملزمين بأن تكون لهم حكومة؛ لذلك باستطاعتهم أن يعقدوا صفقةً معها"[6].

ويُؤَكِّد المفكر الهولندي إسبينوزا (ت 1677م) على أهميَّة المصلحة المشتركة وعلى النتائج المترتِّبة على تحقيقها في العالم كلِّه، بقوله: "ولكن حاجة الناس بعضهم لبعض استدعت تبادل المساعدة فيما بينهم؛ وهذا أدَّى إلى استبدال الحالة الطبيعية -التي كانت السيادة فيها للقوَّة- إلى حياة المجتمع"[7].

إذًا ساعدت المصلحةُ المشتركة على تطوُّر حياة الإنسان من مرحلة الفرديَّة والتخلُّف إلى حياة المجتمع، حيث النظام والاستقرار والقانون والأمن.

***

يقول رونالد سترومبرج في كتابه (تاريخ الفكر الأوربي الحديث) عن نظرة الفلاسفة لذلك العصر، ودور العلم في تكوين هذه النظرة باعتباره مشتركًا ثقافيًّا التفَّ الأوربيُّون حوله، وتمكَّنُوا من التعارف على بعضهم من خلاله: "إنَّ عصر التنوير (الثامن عشر الميلادي) كان بالفعل حركةً كوسموبوليتيَّة (عالميَّة)، ونادرًا ما سمعنا أيًّا من الفلاسفة الفرنسيِّين أو غيرهم في ذاك العصر يتحدَّثون بلهجةٍ قوميَّة، أو يكتبون في مواضيع تستقطب الأثرة الوطنيَّة؛ فهم كانوا ينطلقون من نظريَّات لا تعرف حدودًا جغرافيَّةً ولا تقف عندها؛ نظرًا إلى أنَّهم كانوا يُؤمنون بالعقل وحده، وبأنَّ له جنسيَّةً واحدةً ووحيدة، أَلَا وهي الجنسيَّة الإنسانيَّة، ولقد قال مونتسكيو ذاك القول الشهير: إنَّه لا يُريد أبدًا أن يعرف بأيِّ شيءٍ يكون نافعًا لفرنسا وضارًّا بالإنسانيَّة... وقد صَرَّح الفيلسوف الألماني ليسنج بأنَّه شديد الغبطة لكونه قد استعاض عن وطنه بالجنس البشري"[8].

وكان من الطبيعي أن نجدَ نظريَّة المشترك الإنساني بمختلف محاورها في فكر هؤلاء ومؤلَّفاتهم، صحيحٌ أنَّنا لا نستطيع أن نستقصيها بكافَّة محاورها وأعمدتها، لكنَّنا نجد في فكر هؤلاء ما يُعَضِّد وجهة نظرنا في طبيعة المشترك الإنساني وضرورة الالتقاء حوله.

وقبل البدء والانطلاق في عرضنا، يجب أن نُؤَكِّد على أنَّ الفكر الأوربِّي الذي أنتج هذا النوع من المعرفة القيِّمة التي تُرسِّخ مبدأ التعارف من خلال تحقيق المصالح المشتركة بين الأمم والشعوب، هذا الفكر ذاته لم يخلُ من مفكِّرين -وما أكثرهم- آمنوا بالتصادميَّة والتشاؤميَّة؛ بل كانت فلسفاتهم إلهامًا لكثيرٍ من الساسة الذين آمنوا بهذه الأفكار والرؤى، وكانت الطامَّة الكبرى حين نُفِّذَت هذه الأفكار، وما هيجل ومِنْ خلفه ماركس وإنجلز، ومِنْ خلفهم لينين وستالين إلَّا مثالًا أليمًا من عشرات الأمثلة الشاذَّة التي آمنت بالصدام واتَّخذته سبيلًا!

نظرات في المشترك الأسمى

ما من شعبٍ إلَّا والدين مسيطرٌ في نفسه، متملِّكٌ من أعماقه؛ فالدين أمرٌ فطريٌّ يتحسَّسه كلُّ إنسانٍ في أعماق نفسه؛ إذ كلٌّ منَّا لا بُدَّ من أن يُؤمن بإلهٍ يهديه ويُرشده إلى الحقِّ والصواب، وكلٌّ منا يسعى إلى قيمةٍ روحيَّةٍ كبيرة، ومَثَلٍ أعلى يتمسَّك به، ويستعصم بأهدابه من براثن الحياة والنفس؛ ومن ثَمَّ كان من الطبيعي أن يتناول فلاسفة أوربَّا الدين؛ سواءٌ من منظور اجتماعي أو من منظور عقدي مسيحي، ولكنَّنا نلمح في كلامهم وتراثهم الفكري أهميَّة الدين في تكوين الروابط الثقافيَّة والإنسانيَّة بين أممهم وشعوبهم.

ولقد رآه الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت (ت 1857م) العامل الأوَّل في توحيد الأفراد تحت مظلَّةٍ واحدةٍ بقوله: "الدين خاصيَّة النوع الإنساني، وتعريفه: إنَّه المبدأ الأكبر الموحِّد لجميع قوى الفرد ولجميع الأفراد فيما بينهم؛ وذلك بنصب غايةٍ واحدةٍ لجميع الأفعال"[9].

وقال فولتير (ت 1778م) عن أهميَّة الدين وضروريَّته لدى الشعوب: "إنَّه لو لم يكن يُوجد إلهٌ لوجب علينا أن نبتدعه". وبطبيعة الحال فقد كان يُعارض بشدَّة مسيحيَّة المؤسَّسة الدينيَّة الرسميَّة؛ لكنَّه كان يُؤمن بوجود قوَّة خارقة للطبيعة، يُحقِّق الناس غاياتها لو أنَّهم عاشوا حياة خيِّرة[10].

ومن هنا فقد ألمح الأوربيُّون إلى أهميَّة الدين –على الرغم من ضعف المؤسسة الدينية الآن- ليس لكونه المصدر الذي يستقي الإنسان منه قيمه الروحية ومثله العليا فقط، بل لكونه رمزًا أساسيًّا مُوَحِّدًا للأقطار الأوربية، والأمثلة الواقعية تُؤَيِّد هذا.

كتاب المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب، للدكتور راغب السرجاني.

[1] رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث، مقدمة المترجم أحمد الشيباني، ص10.

[2] محمد عابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربية، ص26.

[3] ول ديورانت: قصة الفلسفة ص180، 181.

[4] برتراند راسل: حكمة الغرب 2/51.

[5] برتراند راسل: حكمة الغرب 2/52.

[6] سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث، ص129، 130.

[7] ول ديورانت: قصة الفلسفة، ص239.

[8] سترومبرج: تاريخ الفكر الأوربي الحديث، ص247.

[9] يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، ص327.

[10] راسل: حكمة الغرب 2/112.

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس