من أصل ثمانية ملايين نمساوي، هناك 600 ألف مسلم، أغلبهم من الأصول التركية. صدمة أصابت الأوساط السياسية والإعلامية في النمسا في الأيام الماضية، بسبب مشاهد من مسرحية في مسجد فيينا (العاصمة النمساوية)، والذي يشرف عليه أئمة من أصول تركية. المسرحية كانت إحياءً لذكرى مرور أكثر من 100 عام على واحدة من أكبر معارك الحرب العالمية الأولى، وهي معركة «غاليبولي» أو «حملة الدردنيل» كما تسمى على نطاق واسع. في تلك المسرحية، ارتدى بعض الأطفال أزياء الجنود العثمانيين إحياء لذكرى الانتصار الباهظ التكلفة الذي حققه أجدادهم، والذي أخّر سقوط عاصمة بلادهم التاريخية (إسطنبول) في يد الحلفاء ثلاثة أعوام.

مثَّلَ هذا الحدث فرصة ذهبية لرئيس الوزراء النمساوي الشاب سباستيان كورتز للمزايدة على حلفائه في الحكومة النمساوية من حزب الحرية اليميني المتطرف، فاتخذ جملة من الإجراءات العنيفة، شملت إغلاق سبعة مساجد يشرف عليها أئمة من أصول تركية، وخضوع أكثر من 60 إمامًا تركيًّا للتحقيق، منهم حوالي 40 يعملون تحت مظلة المنظمة الإسلامية في النمسا، والتي تحظى برعاية تركية، بحجة أنهم يخدمون أجنداتٍ أجنبية، ويعوقون اندماج الأتراك في المجتمع النمساوي، ويدعمون «الإسلام السياسي» المُجرّم في النمسا. ومن المتوقع اتخاذ قراراتٍ بترحيل بعض هؤلاء من النمسا.

كانت ردة الفعل الرسمية التركية غاضبة للغاية، فاتهمت الحكومة النمساوية بـ«الإسلاموفوبيا»، وبالتمييز العنصري ضد المسلمين. وما زالت الأزمة مفتوحة على احتمالات تصعيد أكبر، خاصة مع تزامن تلك الأحداث مع المعركة الانتخابية الحاسمة في تركيا أواخر هذا الشهر.

لكن هل تستحق «غاليبولي» كل هذا؟!

المضائق التركية وصراع القرون

لخمسة قرون أو أكثر، كانت الدولة العثمانية في صراع مفتوح مع القوى الغربية. وكانت الرقعة الكائنة في قلبها، والتي تتقاسمها آسيا وأوروبا، وتمثل جزءًا مهمًا من أراضي دولة تركيا الحالية، وتحتوي عاصمتها التاريخية إسطنبول، التي كانت وما تزال محطًّا لأنظار القوى الكبرى وأطماعها. نخص بالذكر مضيقيْ البوسفور والدردنيل، واللذيْن يفصلهما بحر مرمرة الصغير، ويمثلان الحاجز والجسر بين الشرق والغرب، وبين المياه الباردة والدافئة بلغة الروس الذين طالما حلموا بالسيطرة عليهما لضمان حبل سري بين روسيا المتجمدة وقلب العالم المتوهج.

يربض جناحيْ إسطنبول الآسيوي والأفريقي على جانبي البوسفور البريَّين، بينما يتصل من خلاله البحر الأسود ببحر مرمرة. أما مضيق الدردنيل غير البعيد عنه، فيتصل من خلاله بحر مرمرة، ببحر إيجة الذي يفصل تركيا عن اليونان، والذي يعد أحد امتدادات البحر الأبيض المتوسط، الذي حملت ضفافه أقدم حضارات العالم.

لقرون، كان جانبا المضيقيْن أراضي عثمانية. وفي فترات ضعف دولة الباب العالي، كان خصومها، خاصة الروس، يفرضون عليها امتيازاتٍ، وحقوقًا ملاحية عبر هذه المضائق الحيوية التي كان يمر منها شطر غير صغير من تجارة العالم. وهما الآن أراضٍ خاضعة لسيادة الدولة التركية، مع احترامها للمعاهدات الدولية.

ولأن 300 كم فقط هي ما يفصل مضيق الدردنيلعن إسطنبول عبر بحر مرمرة، فلم يكن مستغربًا أن يشهد المعركة الهائلة التي خلَّدَتْ اسمه في صفحات التاريخ الحربي الحديث. أما اسم «غاليبولي» – وهو مشتق من أصل يوناني يعني المدينة الجميلة- فيعود إلى شبه جزيرة صغيرة تمثل الشطر الأوروبي من المضيق، تسمى شبه جزيرة غاليبولي، والتي تمتاز بوعورة تضاريسها، وموقعها المهم للغاية، والمسيطر بقوة على المضيق الحيوي، والذي سيكون له دورٌ مهم في أحداث معركة الدردنيل ونتيجتها.

الطريق إلى «غاليبولي»

شبه جزيرة غاليبولي

حتى نهاية القرن السابع عشر الميلادي، كانت الدولة العثمانية القطب الأكبر في العالم سياسيًّا وعسكريًّا، وكان لها اليد الطولى على الساحة الأوروبية خصوصًا. لكن في القرنيْن التاليين، ستضعف الدولة العثمانية، وتنتزع ممتلكاتها الأوروبية شيئًا فشيئًا، خصوصًا حالة التصلب السياسي على قواعد القرون الوسطى التي هيمنت عليها، وكذلك بداية تأخرها عن سياق التطور العلمي والصناعي الذي بدأ يشتد في أوروبا، خاصةً مع بدء اندلاع الثورة الصناعية الكبرى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.

في القرن التاسع عشر بُذلت محاولات في الوقت الضائع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الجسد العثماني، الذي بدأ يشتهر عالميًا بعنوان «الرجل المريض» الذي أصبحت القوى الكبرى تخشى من التصارع على تركته الثقيلة، كما كانت تخشى سطوته منذ حين.

تصادمت الآراء المختلفة داخل البناء العثماني، بين من يريد الإصلاح على النمط الغربي، ومن يريد إعادة اكتشاف الذات الشرقية، واستمر الانهيار العسكري على كافة الجبهات، حتى خسرت الدولة العثمانية أهم مناطق سيطرتها الأوروبية: اليونان عام 1830، وبلغاريا، ورومانيا، وصربيا عام 1878، وكادت روسيا أن تحتل إسطنبول بعد حملة عسكرية مروعة عام 1878، انتهت بـ«معاهدة سان ستيفانو» المذلة للعثمانيين. وفي الحرب البلقانية 1912- 1913م، خسرت الدولة العثمانية معظم ما تبقى لها في أوروبا.

عام 1909م، أطاح انقلاب عسكري نظمَه ضباط قوميون تابعون لجمعية معارضة تسمى «الاتحاد والترقي» بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ونصَّبوا محمد الخامس سلطانًا جديدًا بصلاحياتٍ صورية، بينما انفردوا هم بإدارة الدولة. وفي عام 1914، قام طالب صربي متطرف باغتيال ولي عهد النمسا أثناء جولته في سراييفو عاصمة البوسنة، والتي كانت تخضع لسيادة الإمبراطورية النمساوية المجرية. بدأ هذا الحدث متوالية من الأحداث انتهت باندلاع الحرب العالمية الأولى في العام نفسه.

رأى حكام تركيا الجدد في الحرب العالمية فرصةً للهروب للأمام من المشاكل المستعصية، ولأن تستعيد الدولة بعضًا مما خسرته في السنوات الماضية، فانضموا لحليفتهم ألمانيا ومعها النمسا فيما سُمي بـ«تحالف الوسط»، ضد الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وروسيا) ، وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 1914.

«حملة الدردنيل».. ضربة قاضية طائشة

كان هدف المخططين العسكريين للحلفاء على ما يبدو هو التفرغ للخصم الألماني الأخطر، والذي تجمدّت الحرب معه في أوروبا منذ أواخر 1914، ومطلع 1915، إذ احتدمت حرب الخنادق الاستاتيكية على طول مئات الكيلومترات من خط المواجهة داخل الأراضي الفرنسية. لذا أرادوا التخلص من الحليف العثماني الذي لم يكفوا منذ عقود على نعتِهِ بـ«الرجل المريض»، وتحقيق انتصارِ معنوي كبير يعوض حالة الشلل العسكري الحالية، والتي أعقبت المد الألماني الأول.

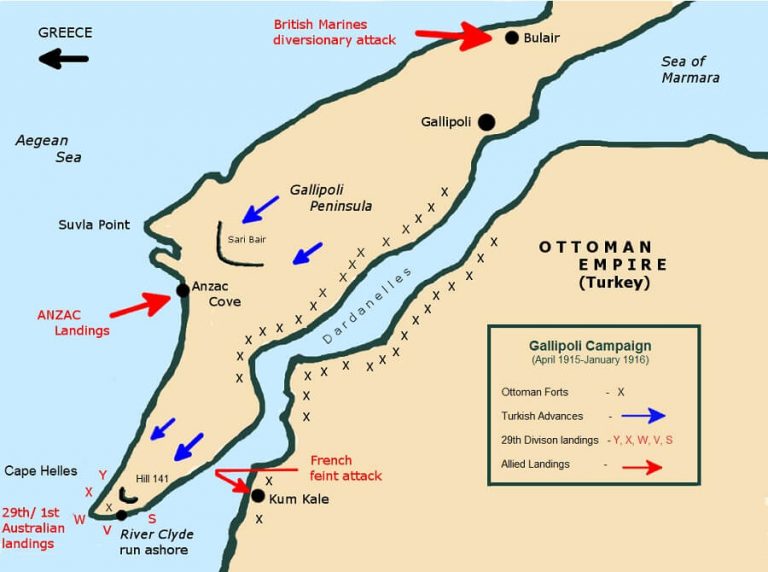

كان الضغط الروسي على الجبهة الشرقية للدولة العثمانية كبيرًا، فظنَّ الحلفاء (إنجلترا وفرنسا) أن الجيش العثماني المهترئ لن يقوى على صد هجوم كبير من الغرب، يستولون به على المضائق الحيوية، فيفتحون خطوط الملاحة مباشرة مع حليفهم الروسي. وحينها سيصبح بالمتناول توجيه ضربةٍ مشتركة قاضية إلى العاصمة إسطنبول مباشرة، تقطع رأس الدولة العثمانية، وتخرجها من المعركة. وهكذا ولدت فكرة «حملة الدردنيل/ غاليبولي».

في 19 فبراير(شباط) 1915، بدأت مدفعية البوارج الإنجليزية والفرنسية تدك التحصينات التركية على جانبي ٣٨ ميلًا التي يمثلها مضيق الدردنيل، خاصة شبه جزيرة غاليبولي، والتي تهدف خطة الحلفاء إلى احتلالها للتحكم في المضيق. بدأت المصاعب تواجه الحلفاء منذ الأيام الأولى. فالمدفعية الساحلية التركية تتسلى باصطياد كاسحات الألغام البحرية التي تحاول تطهير الممر البحري الضيق، لتتمكن سفن الحلفاء من العبور. كما مثلت حالة الطقس السيئة عائقًا جديدًا أمام المهاجمين.

مطلع مارس (آذار) 1915، سيصاب الأدميرال كاردن، القائد الميداني البحرية الإنجليزية في منطقة العمليات بانهيار عصبي نتيجة إصرار القيادة البحرية البريطانية على الاستمرار في المعركة رغم تصاعد الخسائر في سفنه، وأرواح جنوده نتيجة الدفاع التركي المستميت، وسيستبدل. وفي 18 من الشهر نفسه، اقتحمت البوارج الإنجليزية والفرنسية الممر البحري الضيق، لتغرق الألغام البحرية، والمدفعية التركية ثلاثة منها، وتعطب مثلها، فيتعطل الهجوم البحري، ويفقد الحلفاء 700 قتيل في هذا اليوم، في مقابل أقل من 400 قتيلًا تركيًّا.

يتباطأ القائد الإنجليزي الجديد في التوغل البحري أكثر، بانتظار بدء العملية البرية التي يحشد لها الحلفاء لاحتلال غاليبولي بالتزامن مع الهجوم البحري. لكن لن يبدأ الهجوم البري إلا في الشهر التالي، وسيكون ثمن هذا التأخير باهظًا على الحلفاء. في 25 أبريل (نيسان) 1915، والذي يعده بعض المؤرخين التاريخ الفعلي لبدء حرب غاليبولي، بدأ عشرات الآلاف من الجنود البريطانيين والفرنسيين والأستراليين والنيوزيلنديين هجومًا بريًّا على شبه الجزيرة صعبة المراس، والتي يبلغ طولها 77 كم فقط. لكن الأتراك كانوا بانتظارهم بعد أن نجحوا في استغلال الوقت الثمين الذي أهدره الحلفاء في تحويل غاليبولي إلى حصن ضخم مدجّج بالجنود، والمدافع، وحقول الألغام.

تقدم الحلفاء بصعوبة شديدة من رؤوس الجسور ومناطق الإنزال، والتي تحولت إلى مذبحة مفتوحة. خسر الحلفاء في الشهر الأول من الهجوم البري حوالي 45 ألف جندي، في مقابل تقدم طفيف للغاية، وبدأت الجبهة الجديدة مع تركيا تسقط في فخ التعادل المقيت كحال الجبهة الغربية في فرنسا وبلجيكا مع الألمان.

استمر الحلفاء لتسعة أشهر في ضرب رؤوسهم في صخور غاليبولي الصلدة، واستمات الأتراك في الدفاع بكل ما مكّنتهم به مقدرات الواقع والتاريخ، حتى لم يتورعْ حكام تركيا الجدد القوميون العلمانيون في حشد الشعب التركي للمقاومة، واكتساب تعاطف الشعوب العربية والإسلامية تحت رايات «الجهاد»، وشعارات «إنقاذ الخلافة».

أواخر عام 1915م، لم يعد هناك مفر مما لا مفرّ منه، وأصدرت قيادة الحلفاء أوامرها بالانسحاب. وفي 19 يناير (كانون الثاني) 1916م، كان آخر جندي من الحلفاء يغادر غاليبولي، بعد أن تخضبت أرضها التي لا تزيد مساحتها الكلية عن ألف كم مربع بدماء أكثر من نصف مليون من جنود المهاجم والمدافع بين قتيل وجريح، منهم أكثر من 433 ألف قتيل من الحلفاء، وحوالي 655 ألف قتيل من الأتراك.

تشرشل وأتاتورك

لا يعرف الكثيرون أن هذيْن الاسميْن الشهيريْن في سياقات أخرى، لا يمكن أن نمر على غاليبولي دون أن نخصص لكل منهما مساحة خاصة يستحقها دوره فيها. كان ونستون تشرشل -رئيس الوزراء البريطاني الشهير أثناء الحرب العالمية الثانية فيما بعد- يحمل منصبًا رفيعًا في البحرية الملكية الإنجليزية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، فكان بمثابة الرأس السياسي لها. كان تشرشل ببساطة هو صاحب فكرة «حملة الدردنيل»، وكانت من أسوأ المحطات في حياته العملية الحافلة.

كان تشرشل مغامرًا طموحًا، فأراد قلب موازين الحرب الواقعة في فخ التعادل المميت منذ شهور بضربة الدردنيل الجراحية، والتي إن نجحت كما أراد، فلم تكن نتائجها ستقتصر على مجرد الإطاحة بحليف ألمانيا المترهل، إنما كانت ستمثل انتصارًا معنويًّا كبيرًا للحلفاء، يقنع المزيد من الدول المحايدة آنذاك، وذات الموقع المهم كاليونان ورومانيا وبلغاريا، بالانضمام إلى جانب الحلفاء. كما أن الاتصال المباشر مع روسيا سيمكن الحلفاء من دعمها جيدًا لمهاجمة ألمانيا من الجهة الشرقية بقوة. ونجح الرجل في إقناع وزارة الحرب البريطانية بخطته وتكلفتها المادية والبشرية المتوقعة. لكن كما ذكرنا، جرت الرياح بما لم تشتهِ سفن تشرشل.

أقيلَ الرجل من منصبه، بعد أن حملته الصحافة، والرأي العام البريطاني، وخصومه السياسيون، النصيب الأكبر من المسؤولية عن الحملة الفاشلة التي زادت طين الحلفاء بلة. لكن مرونة الرجل السياسية، وقوة شخصيته، مكّنتْهُ من العودة تحت شمس السياسة البريطانية بعد فترة وجيزة. فقد توجه لقيادة إحدى فرق المشاة في فرنسا أواخر عام 1915، فعادت شعبيته في الصعود استنادًا إلى حرصه على خدمة بريطانيا في أي موقع. ليعود وزيرًا للذخائر في حكومة جديدة عام 1917، ويواصل مسيرة سياسية حافلة لثلاثة عقود تالية، لكنها لم تخلُ من تذكير خصومه السياسيين له أولًا بأول بكارثة الدردنيل الذي سجله التاريخ كبش فدائها.

أما المثير للجدل مصطفى كمال أتاتورك، والذي يعلو به البعض إلى وصفه ببطل تركيا الحديثة الأول، وأبي الشعب كما يعني لقبه «أتاتورك»، ويهبط به آخرون إلى عده طاغية مستبدًا، وعدوًّا للإسلام، وخائنًا لقرون المجد العثماني، فقد كان أبرز خصوم تشرشل في الدردنيل.

كان الضابط التركي الثلاثيني مصطفى كمال، هو قائد القوات العثمانية المدافعة عن غاليبولي، والذي أصبح بعد انسحاب الحلفاء نجمًا ساطعًا في تركيا، وقد منحه انتصار غاليبولي باهظ الثمن جانبًا مهمًا من القوة والشرعية، التي أجاد استغلالها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بالهزيمة، في فترة حرب الاستقلال التركية 1919- 1923، والتي نجح فيها في توحيد أراضي جمهورية تركيا الحالية، وطرد القوات الإيطالية واليونانية التي كانت تحتل أجزاءً منها بعد الحرب، ليصبحَ بعدها الحاكم الأوحد مطلق السلطة في تركيا، فألغى ما تبقى من رسوم الدولة العثمانية عام 1924م، وبدأ في هندسة المجتمع التركي على النمط الغربي، ونموذجه العلماني.

يُنسَب لأتاتورك خطابٌ شهير ألقاه في الثلاثينات، بعد زيارته لسواحل غاليبولي في المنطقة المعروفة بـ«خليج الأستراليين» والتي سقط في المعارك حولها على مدار الحرب حوالي 9 آلاف قتيل من القوات الأسترالية التابعة للحلفاء. في هذا الخطاب العاطفي قام أتاتورك بتحية تضحيات الجانبيْن، وقال جملة شهيرة عن أنه لا فرق بين جوني ومحمد طالما دُفنوا جميعًا في الأرض التركية، وهؤلاء الأستراليين الذي قدموا ليحاربوا على بعض آلاف الكيلومترات من بلادهم، ودفنوا في أرضنا، أصبحوا من أبناء تركيا!

حظي الخطاب باهتمام، وقبول، في أستراليا، والتي ما يزال بعض سياحها إلى اليوم يحرصون على زيارة هذه المنطقة، ووضع الزهور على النصب التذكاري لتضحيات أجدادهم الذين كانوا يحاولون احتلال هذه الأرض قبل 100 عام. إلا أن بعض الباحثين المعاصرين يشككون في أن أتاتورك قد قال مثل هذا الخطاب يومًا. رُقي مصطفى كمال بعد غاليبولي إلى رتبة عميد، وأرسل ليقود معارك أخرى في الجبهة المشتعلة في شرق تركيا، والشام، لكن لم يكن لهذه المعارك نصيبها من الانتصار مثل غاليبولي.

للامانة منقول

غاليبولي..الملحمة التي أثار إحياء ذكراها أزمة دبلوماسية بين تركيا والنمسا

غاليبولي..الملحمة التي أثار إحياء ذكراها أزمة دبلوماسية بين تركيا والنمسا

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس